去年仲夏,习近平总书记来到四川眉山考察,步入永丰村看稻田秧苗长势、话接续乡村振兴,走进三苏祠谈坚定文化自信……5月16日,初夏之时,沿着习近平总书记的足迹,学校党委书记王洪辉带队走进永丰村、三苏祠调研学习,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,助推党员干部在实地研学中提升本领、增长才干。

“永丰永丰、永远丰收”。在眉山市东坡区太和镇永丰村,习近平总书记当时的考察重点是推进高标准农田建设、加强粮食生产,以及当地推动乡村振兴等情况。

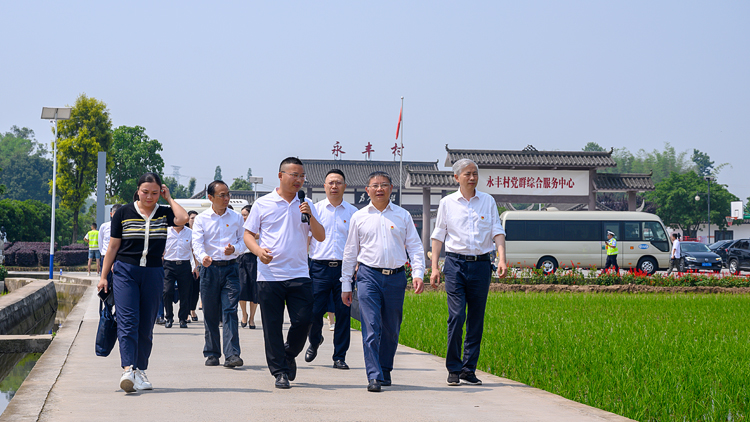

小满未至,永丰村的高标准农田已经完成插秧,一排排嫩绿的秧苗正在汲取养分、拔节生长。校党委书记王洪辉,校党委常委、副校长刘康、肖兴政,校党委常委、组织部部长陈一君等在眉山市东坡区委副书记郭益陪同下,边看边问边思索,“去年村里人均纯收入多少?”“这些稻谷都是机械化种植吗?”“当地种植生产的大米有何特点?”

眉山市发改委下派永丰驻村博士选调生、永丰村党委书记助理岳智慧介绍,村里现有耕地6560亩、土地流转率达96%以上,都用于粮食生产,通过大力发展“稻—菜”“稻—药(中药材)”等粮经复合模式,有效遏制耕地“非农化”“非粮化”。现已建成永丰片区高标准水稻种植基地3340亩,其中集中连片区1500亩,并建成全省规模最大的水稻新品种新技术试验基地之一,在全省率先实现水稻“耕、种、播、收”全程机械化生产,形成优质、高产、高效的良种良法技术集成。

“2022年,永丰村集体经济收入达50万元,农民人均可支配收入达2.9万元,排在全省前列。”眉山市东坡区委组织部副部长彭啸接着说,当前正通过加强科技创新、加大宣传推广等举措,推进“东坡大米”品牌建设,助推实现农民增收和乡村振兴。

一路看过永丰村的青青稻田、荷塘民居、村卫生站,经济学院副院长陈希勇连连感慨,迫不及待想把所见所闻所感带回去,分享给他所教的农村发展专业的学生们,引导大家厚植爱农情怀、练就兴农本领,“‘永丰样板’值得我们探究和学习,当地不仅有先天良好的种植基础,并且在做强技术支撑、加强耕地保护等方面举措有力,从而实现粮食生产和粮食安全,助推乡村振兴。”

“三苏文化、文明瑰宝”。在位于眉山市中心城区纱縠行南街的三苏祠,习近平总书记当时重点了解其保护历史文化遗产等情况。

沿着习近平总书记的足迹,一行人踏入曾为苏家故居的三苏祠,古树参天、绿意丛生,历史和文化的厚重在此交融,一场穿越时空与传统文化的“对话”由此拉开。

在这方占地106亩的文化天地里,大家跟随讲解员的脚步和讲述,踱步前厅、飨殿、启贤堂、来凤轩等处,了解祠内的陈设、楹联、题记等寓意,感受苏轼与父亲苏洵、弟弟苏辙共同书写的“三苏文化”,感受被誉为“全才式的艺术巨匠”苏轼传奇的一生和心系天下苍生的为民情怀。

作为一名苏学专家,人文学院副院长万燚每访三苏祠都会有更深的感受,这一次集中调研学习也让她对今后的工作谋发更多思索,“学校党委高度重视三苏文化内涵和学校高质量内涵式发展相结合,我们应将推广弘扬中华优秀传统文化与科研创新、学术传承、人才培养等紧密融合,吸纳三苏文化中的民本思想、家国情怀等精髓,尤其是家风家训中的清正廉洁思想,笃实作为、实干担当,助推学校高质量发展。”

一天下来,沿着习近平总书记的足迹研学,从乡间稻田到传统文化,从乡村振兴到文化自信,一个村、一座祠给川轻化一行人带来太多震撼和惊喜,也给予更多信心和力量。

王洪辉书记说,通过开展此次“沿着习近平总书记四川足迹”实地研学,了解了永丰村如何保障粮食生产和粮食安全、把饭碗牢牢端在自己手上,也感受到当地村民在推进乡村振兴中展现出的积极向上的精神面貌,还在三苏祠领略到三苏生平、文学成就和家训家风,对我们如何为官、怎样做人,以及全心全意为人民服务都有莫大的鼓舞和指引。

王洪辉书记还希望,“我们要牢牢把握‘学思想 强党性 重实践 建新功’的总要求,持续加强理论学习,不断深化调查研究,强化宗旨意识,把为人民服务刻在骨子里,把握规律、善于行动,发现问题、解决问题,持续为实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献高校力量,推动主题教育走深走实。”

【编辑:admin】